ラグジュアリードリームイメージ画像

テスラ モデルYは、EV(電気自動車)の中でも非常に人気が高く、国内外で多くのユーザーに選ばれているモデルです。しかしその一方で、「サイズが大きくて運転しにくいのでは?」「マンションの駐車場に入る?」「そもそもEVって操作が難しいのでは?」といった不安の声も少なくありません。Google検索でも「モデルY 運転しやすい」と調べる人が多いことからも、購入を検討している多くの人が“運転のしやすさ”に対して一度は疑問を持つことが分かります。

私自身もモデルYに興味を持ったとき、まず気になったのはサイズ感でした。全幅は1920mmと国産SUVよりもややワイドで、「本当に日常使いできるのか?」という不安は正直ありました。ところが実際に試乗してみると、そのイメージは良い意味で裏切られました。見晴らしの良いドライビングポジション、車体感覚の掴みやすさ、そしてスムーズなアクセルとブレーキ。「運転しやすい」と言われる理由が、体感としてしっかり理解できたのです。

特に印象的だったのは、ワンペダルドライブの扱いやすさと、テスラ独自の先進的な運転支援システム(オートパイロット)の使い勝手の良さでした。初めてEVに乗る方でも比較的早く慣れやすく、「運転しやすい車」という評判は決して過剰評価ではないと感じています。

この記事では、モデルYが本当に運転しやすいのかどうかを、サイズ感や駐車事情といった物理的側面から、EVとしての操作性、オーナーのリアルな声まで交えて詳しく検証していきます。購入を検討している方はもちろん、EVの運転に少しでも不安を感じている方にとって、納得の判断材料となるはずです。

この記事でわかること

・モデルYのサイズや見切りのしやすさなど、物理的な運転のしやすさ

・マンション駐車場や街中での取り回しやすさ

・EVならではの操作性(ワンペダル・アクセルレスポンス)

・初心者でも安心して運転できる理由と機能

・実際のオーナーが感じている「運転の快適さ」のリアルな声

モデルY 運転しやすいって本当?実際のサイズ感や見切りをチェック

テスラ モデルYは、SUVとしてはやや大きめのサイズ感で、日本国内の道路事情や駐車場環境との相性に不安を感じる方も多いはずです。Googleの関連キーワードにも「モデルY 大きすぎる」「駐車場 入らない」「マンション 駐車」というワードが見られるように、「サイズ的に本当に運転しやすいのか?」という疑問はごく自然なものです。

一方で、実際にモデルYを運転した人の多くが「思ったよりも運転しやすい」と感じているのも事実です。その理由には、車両の設計、視界の取りやすさ、操作のしやすさなど、**“数値には現れない運転支援のしやすさ”**があるといえるでしょう。

このセクションでは、モデルYの運転しやすさを物理的な観点から検証していきます。ボディサイズ、車体の見切り、駐車のしやすさ、最小回転半径など、「実際に乗ってみたらどうなのか?」という視点で丁寧に見ていきましょう。

・ボディサイズは大きい?日本の道路での取り回し実感

→ 全幅1920mmのサイズが与える影響と日常使用での感覚

・見切りの良さは?Aピラーとリアウィンドウの視界事情

→ 見やすさ・死角・バックカメラ活用の実態

・駐車は難しい?マンションや狭い駐車場での注意点

→ よくある駐車場事情における苦労と対策

・最小回転半径とハンドル操作の軽さはどう?

→ 小回り性能と操作性の実体験レビュー

・初めてのEVでも安心?ワンペダル運転の慣れ方とコツ

→ EV初心者向けに運転しやすい理由と工夫

ボディサイズは大きい?日本の道路での取り回し実感

モデルYの全長は4,750mm、全幅は1,921mm。数値だけ見ると、一般的な日本車に比べてやや大きく、「日本の狭い道で運転できるの?」と心配になる人も多いかもしれません。特に全幅1920mm超えというサイズは、国産の中型SUV(例えばハリアーの1855mm)よりもひと回り大きく見え、運転が難しそうという印象を受けやすいのも無理はありません。

しかし実際に運転してみると、意外なほど取り回しがしやすいことに驚きます。その理由のひとつが、モデルYの着座位置の高さと視界の良さです。ドライバー目線が高めに設定されていることで、車両感覚を掴みやすく、フロントの先端が見切りやすいため、狭い道でも進行方向の判断がしやすくなっています。

さらに、モデルYはボディのデザインが比較的シンプルで、フェンダーやサイドラインが張り出していないため、車幅感覚も掴みやすいです。これが「数字よりも小さく感じる」と言われる理由でもあり、私自身も初めて乗った時に「こんなに大きかったの?」と驚いたほど自然に運転できました。

加えて、バックカメラや360度センサーの感度も高く、狭い場所でも視覚的サポートが充実しているため、駐車時の不安も軽減されます。車線変更や曲がり角もスムーズで、左折時の内輪差も十分考慮された設計がされており、コンパクトな道でもストレスなく操作できます。

もちろん、立体駐車場など制限のある環境では注意が必要ですが、マンションの平置き駐車場や商業施設の広めのスペースであれば、ほとんど困ることはないでしょう。実際の使用環境に合わせて「数字だけで判断しないこと」が、モデルYの本当の運転しやすさを知るための鍵になります。

見切りの良さは?Aピラーとリアウィンドウの視界事情

モデルYの運転しやすさを語るうえで欠かせないのが、視界の広さと見切りの良さです。テスラの車はミニマルな内装デザインに注目が集まりがちですが、実はドライビングポジションや視界に対する設計も非常に緻密に考えられています。特にモデルYはSUVでありながらルーフラインがクーペ的に低くなりすぎておらず、視認性をしっかり確保しているのが特徴です。

まずフロントの見切りについてですが、ドライバーの着座位置が高めに設定されているため、ボンネット先端の位置を自然に把握しやすい構造になっています。これにより、狭い交差点や細い道を曲がるときも「フロントをぶつけそう」といった不安が少なくなります。また、フロントガラスが広く傾斜も緩やかで、左右の視野が取りやすいことも、運転の安心感を高めているポイントです。

一方で、Aピラー(フロントガラス横の柱)部分については、角度や太さが少し存在感を持つため、「信号の位置や横断歩道の確認がしにくい」と感じる場面もあります。ただ、これはモデルYに限らず最近の多くのSUVやEVにも見られる傾向で、ミラー位置をうまく調整することで十分にカバー可能です。実際に運転してみると、慣れればほとんど気にならなくなるという声が多いです。

そしてリアの見切りについてですが、モデルYはリアウィンドウがやや狭めで、ルームミラーからの視界は少し限定的です。しかし、その点は高精度のバックカメラとセンサー群がしっかり補ってくれます。カメラの解像度が非常に高く、夜間や雨天でも鮮明に周囲を映してくれるため、バック駐車や縦列駐車の際も安心です。映像を見ながらの運転補助が“当たり前”になる設計思想が、テスラの強みとも言えるでしょう。

実際に所有している私の知人は、「初めはルームミラーの狭さに不安を感じたけど、今ではモニターとセンサーだけで全然問題ない」と話しており、慣れ次第で不安は払拭されるとのことでした。

つまり、モデルYの視界は“昔ながらの見切りの良さ”とは違いますが、最新の技術と設計によって視認性のストレスを限りなく減らしているのがポイントです。初めて乗ったときも、カメラやモニターに自然と頼れる感覚が得られるので、EVビギナーにも十分安心できる構造となっています。

駐車は難しい?マンションや狭い駐車場での注意点

モデルYを検討する際、多くの人が最も現実的に心配するのが**「駐車のしやすさ」**です。全幅1920mmというサイズは、国産SUVよりもワイドで、都心のマンションや月極駐車場のサイズと照らし合わせたとき、「本当に入るのか?」「ぶつけないか?」という不安を感じるのは当然のことです。特に、築年数の古いマンションの機械式駐車場ではそもそも寸法オーバーでNGなケースもあるため、事前確認は必須です。

実際にモデルYを運用している知人のケースでは、「機械式駐車場には入らなかったが、平置きなら問題なし」という声が多く、立体駐車が必要な人には不向きだが、平置きが確保できれば安心という印象があります。また、月極駐車場でも隣との間隔が狭い場合、ドアを開ける余裕がなくなりがちなので、ボディの大きさ以上に“出入りのしやすさ”にも注意が必要です。

ただ、そうした物理的な制限を除けば、モデルY自体は非常に駐車しやすい設計になっています。高解像度のバックカメラは車両後方だけでなく左右のサイドビューも表示され、タイヤの位置まで正確に把握できます。さらに、前後左右すべてに配置されたセンサーが障害物を数cm単位で感知し、画面上に距離表示してくれるので、「ぶつけそう」と感じる場面でも正確な判断がしやすくなっています。

また、駐車支援機能(オートパーキング)を使えば、縦列・並列の両方で自動駐車が可能です。スペースを検出したあとはステアリング操作を任せるだけで、システムが自動で綺麗に駐車してくれるため、狭い場所への駐車ストレスも大きく軽減されると評価されています。

注意点としては、カメラ頼みの駐車に慣れすぎてしまうと、逆に「モニターがない車では停められない」と感じてしまうことも。とはいえ、それほどまでにテスラの駐車支援は優秀だという証拠でもあります。

つまり、モデルYはサイズこそ大きめですが、駐車そのものはむしろ“しやすい部類”に入ると言ってよいでしょう。ただし、マンション駐車場や車庫のサイズには要注意。購入前には必ず実車での試し入れやサイズ確認を行い、「安心して置ける場所」が確保できているかをチェックしておくことが、後悔しない選び方の基本になります。

最小回転半径とハンドル操作の軽さはどう?

モデルYを運転しやすいと感じるかどうかは、サイズだけでなく、小回り性能とハンドルの操作感も大きく影響します。特に街中での細かい方向転換や住宅街の曲がり角、狭いコンビニ駐車場などでスムーズに動けるかどうかは、日常使いでのストレスに直結するポイントです。

テスラ モデルYの最小回転半径は約5.9mと、国産SUVの中でもやや大きめの数値です。たとえば、トヨタのRAV4やハリアーは5.5m前後ですので、数値上では小回りが効きにくい印象があります。ただし、この数値だけで“曲がりにくい車”と決めつけるのは早計です。

実際に乗ってみると、モデルYのハンドル操作は非常に軽く、ロック・トゥ・ロック(左右いっぱいまで切る動作)の回数も少ないため、狭い道でもスムーズに舵が切れる感覚があります。ステアリングの反応もクイックで、電動パワーステアリング特有の軽快さがあり、「思った以上に小回りが利く」という印象を受けました。

さらに、車両の重心が低くタイヤの接地感がしっかりしていることで、曲がるときの安定感も高く、切り返しが1回で済むような場面も多いです。これは、EVならではのフロアバッテリーによる低重心設計が大きく貢献しているポイントです。

また、モデルYにはステアリングモードの調整機能があり、「コンフォート」「標準」「スポーツ」の3段階から好みに応じて操舵感を変更できます。日常の街乗りでは「コンフォート」に設定すれば軽快で扱いやすく、高速走行時には「スポーツ」にすることで、どっしりとした手応えで直進安定性を高めることができます。この柔軟性も、運転しやすさに大きく寄与している点でしょう。

私はコンビニや細い路地の多い住宅街でもモデルYを運転する機会が多いですが、ハンドルの軽さと反応の良さで「切り返しが億劫になることはほとんどない」と感じています。たしかに物理的な回転半径だけを見れば不利に思えるかもしれませんが、体感としては非常にコントロールしやすい車です。

このように、数値では読み取れない“操作感の良さ”があるのがモデルYの特徴です。初めてハンドルを握ったときから違和感が少なく、運転に慣れていない方でもスムーズに扱える──それが「運転しやすい」と言われるゆえんかもしれません。

初めてのEVでも安心?ワンペダル運転の慣れ方とコツ

EV(電気自動車)ならではの運転体験のひとつが、ワンペダルドライブです。これはアクセルペダルだけで加速と減速の両方をコントロールできる走行モードで、モデルYでも標準的に採用されています。ブレーキに足を移さなくても減速できるため、「楽」「快適」と評価される一方で、初めて体験する人にとっては「慣れるのに時間がかかりそう」と感じるかもしれません。

実際に初めてモデルYでワンペダル走行をしたとき、私も最初は違和感がありました。アクセルを離した瞬間にグッと減速する感じが「急すぎる」と感じる人もいるかもしれません。しかし、数十分も運転していると、自然とペースをつかめるようになり、むしろブレーキ操作がいらない快適さに驚かされます。

テスラの回生ブレーキは非常に滑らかで、停止直前まできちんと減速してくれるため、信号の手前や渋滞中の微妙な速度調整もアクセルだけでコントロールできます。コツとしては、「アクセルを少しずつ戻す」イメージで操作すること。最初から急に足を離すのではなく、ジワッと緩めることで、滑らかに減速できるようになります。

このワンペダル運転にはいくつかのメリットがあります。まず、ブレーキの踏み替えが不要になるため、右足の疲労が大幅に減ること。長距離ドライブや渋滞の多い都市部でも、足の負担が軽く済むのは大きな魅力です。また、減速時にバッテリーへ電力を回収する「回生ブレーキ」機能により、燃費ならぬ“電費”効率も向上します。

さらに、モデルYはペダル操作に対するレスポンスが非常にスムーズで、「思ったとおりに加減速できる」というフィードバックの良さが際立っています。これはEVならではのトルク特性に加え、テスラ独自のソフトウェア制御による繊細な反応性によるものです。

もちろん、最初のうちは「急に止まってしまった」と感じることもありますが、慣れれば従来のブレーキよりもスムーズにコントロールできるようになります。むしろ、一般的なAT車に戻ったときに、「なんでブレーキを踏まないと止まらないの?」と感じるほどです。

このように、ワンペダル運転は最初の慣れがカギですが、一度身につければ運転が格段に楽になるテクノロジーです。初心者でも安心して乗れるよう設計されているモデルYだからこそ、EV初体験の方にもぜひ体感してほしい操作感だと言えるでしょう。

モデルYはなぜ「運転しやすい」と言われるのか?人気の理由を深掘り

前半では、モデルYのサイズ感や取り回し、視界や駐車性能といった“物理的な運転のしやすさ”について詳しく見てきました。確かに、ボディは大きめであるものの、カメラやセンサー、電動ステアリングの軽さなどによって、その大きさを感じさせない設計が随所に見られました。

では、なぜモデルYは多くの人から「運転しやすい」と評価されているのか?

それは単に見切りがいい、カメラが付いているという以上に、EVならではの加減速の滑らかさや、ドライバーに負担をかけない設計思想が細部にまで行き渡っているからです。

このセクションでは、「運転しやすい」と感じさせる根本的な要素にフォーカスします。視界の取りやすさや着座位置、スムーズなアクセル操作、高速道路での自動運転支援まで含めて、日常から長距離移動まで安心感と快適性を両立できる理由を深掘りしていきます。

・視点が高くて見晴らし良好|SUVならではの優位性

→ 着座位置の高さと安心感の違い

・アクセル・ブレーキ操作が直感的|スムーズな加速感

→ テスラ独自のモーター制御の良さ

・自動運転支援(AP)の補助が実用的

→ 高速道路や渋滞時の負担軽減と安心感

・ストップ&ゴーが快適!街乗りにも適したEV特性

→ 通勤・買い物用途でも扱いやすい理由

・オーナーが語る“運転の楽しさ”と“安心感”の両立

→ 実際の口コミや体験談ベースの評価

視点が高くて見晴らし良好|SUVならではの優位性

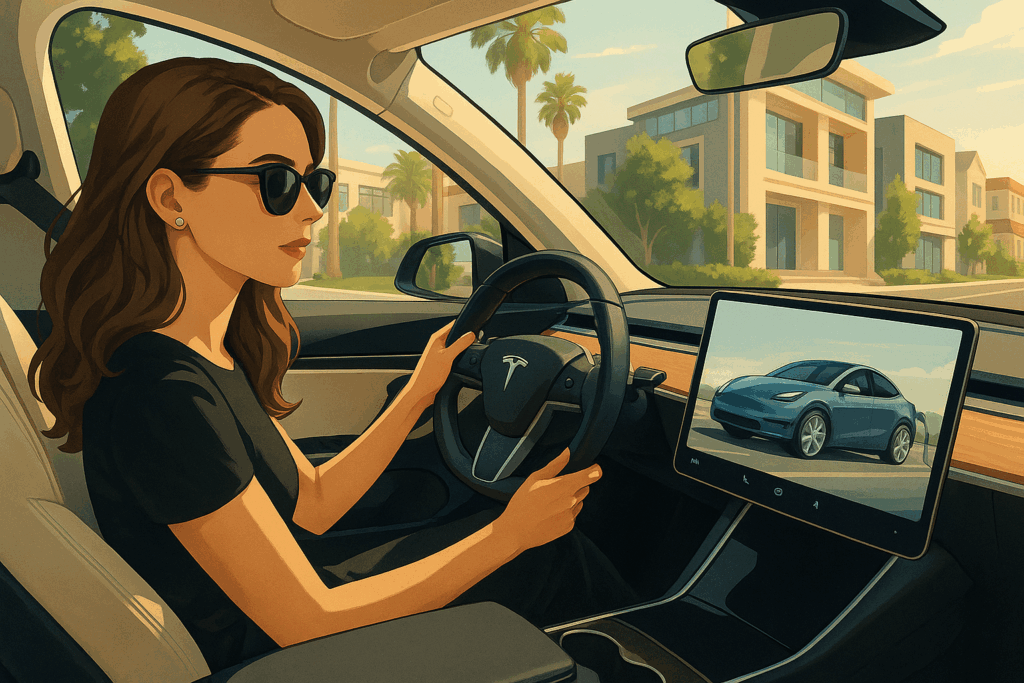

モデルYが「運転しやすい」と感じられる大きな理由のひとつが、視点の高さと見晴らしの良さです。SUVとして設計されているモデルYは、セダンやスポーツカーに比べて着座位置が高く、前方・側方の視認性に優れています。この“上からの視点”は、運転初心者や女性ドライバーにとっても安心材料となるポイントです。

着座位置が高いことで得られるメリットは多く、例えば信号機や先行車の動きが見やすくなるだけでなく、交差点での右左折時に歩行者や自転車の動きにも気づきやすくなります。私自身、セダンからモデルYに乗り換えたときにまず実感したのが、「視界が広がった感覚」でした。車体が大きくても、見渡せるから不安が少ない──この安心感は実際に乗ってみて初めて分かるものです。

また、モデルYはフロントガラスの面積も大きく、ダッシュボードの造形が低めに設計されているため、より広く開けた視界が確保されています。さらにピラーの位置も絶妙で、ドライバーの死角を最小限に抑える工夫がされており、「見えないから怖い」と感じる場面が少ないのも特徴です。

車高が高めとはいえ、モデルYは重心が低く安定感もあり、揺れやふらつきもほとんどありません。特に交差点や坂道での発進時に、周囲の車よりも一段高い位置からの見通しが利くことが、心理的な余裕につながると感じる方は多いはずです。

視点の高さは、単なる物理的優位性だけでなく、運転における“安心感の総量”にも直結しています。車線変更のしやすさ、渋滞中のストレス軽減、夜間や悪天候時の視認性──すべてにおいて恩恵があり、モデルYが「思ったより運転しやすい」と言われる理由はここにも隠れています。

アクセル・ブレーキ操作が直感的|スムーズな加速感

モデルYに試乗してまず驚くのが、アクセルとブレーキ操作の直感的な感触と、そのスムーズな反応性です。テスラのEVはどのモデルも「アクセルを踏んだ瞬間に滑らかに加速する」「ブレーキを踏まなくても自然に減速できる」という特性を持っていますが、特にモデルYはその中でもバランスに優れており、運転初心者でも扱いやすい車だと実感できます。

エンジン車に比べて、EVはエンジンの回転数や変速ショックがないぶん、ペダル操作に対するレスポンスが非常に素直です。モデルYも例外ではなく、アクセルを軽く踏むだけで滑らかにスーッと加速し、「出だしのもたつき」や「ギクシャク感」がまったくないのが特徴です。信号待ちからの発進や、渋滞中のノロノロ運転でも、一定の速度を保ちやすく、疲れにくい運転ができます。

さらに、回生ブレーキを活用したワンペダル走行が組み合わさることで、加速と減速のリズムが自然と体に馴染んできます。私も最初は慣れるまで数時間かかりましたが、一度コツを掴めば、アクセルワークだけで意図した通りに車を動かせるようになります。「運転がうまくなった気がする」という感覚を持てるのも、モデルYの魅力です。

また、アクセルに対する反応だけでなく、減速の感覚も非常に優秀です。エンジンブレーキのような「エンジンが止める」感じではなく、自然でスムーズな減速がワンペダルで実現できるため、ブレーキを踏むタイミングが減り、同乗者にとっても快適な乗り心地になります。

ペダルの踏み込み量に応じてクルマの挙動がきれいに変わっていく感覚は、EVならではの魅力でもあり、「予想通りに動いてくれる安心感」があるからこそ、運転中の緊張感が和らぎます。こうした直感的な操作性が、モデルYを「運転しやすい」と評価する理由のひとつです。

テスラがソフトウェアを通じて日々進化させていることもポイントです。走行フィーリングや回生ブレーキの制御がアップデートによって改善されていくのも、EVならではの強みと言えるでしょう。

このように、モデルYは単にサイズやカメラで“楽に運転できる”だけでなく、根本的な操作感そのものが扱いやすく、ストレスを感じにくい設計になっています。運転に自信がない方でも、モデルYなら「怖さよりも楽しさ」が勝る──そんな体験がきっと待っています。

自動運転支援(AP)の補助が実用的

テスラ モデルYを「運転しやすい」と感じる大きな理由のひとつが、自動運転支援(Autopilot:AP)機能の実用性の高さです。テスラのAPは、単なる追従型クルーズコントロールにとどまらず、ステアリング制御、車線維持、前方車両との距離調整まで高精度でサポートしてくれます。特に高速道路やバイパスでの長距離移動時には、ドライバーの疲労を大幅に軽減してくれる頼もしい機能です。

モデルYのAPは、前方の車両との距離を自動で保ちつつ、加減速をスムーズに調整。渋滞時にも0km/hまで自動停止し、車両が動き出すと自動で再発進する機能(いわゆる「ストップ&ゴークルーズ」)も搭載されています。これにより、アクセルとブレーキ操作の頻度が激減し、渋滞が苦にならないと感じるユーザーが多いのです。

また、車線維持支援も非常に自然で、ステアリングに軽く手を添えているだけで、きれいにレーン中央を保ちながら走行してくれます。カーブでも過剰な舵切りをすることなく、スムーズに追従していく動きは、「本当にこれが半自動で動いているのか」と驚くほどの精度。“車が自分と同じ感覚で運転している”ような安心感があります。

テスラのAutopilotはソフトウェアによる進化も特徴で、アップデートによって制御性能が向上し、年々実用性が高まっています。ナビ連動での自動車線変更や出口案内まで行える「Enhanced Autopilot(EAP)」や、信号や標識の認識も含む「FSD(完全自動運転)」といった上位オプションもありますが、標準搭載のAPでも十分に快適で使えるという点が、他社のADASとは一線を画すポイントです。

私は実際に高速道路を長時間走った際、APに任せることで身体的・精神的な疲労感が明らかに減ることを実感しました。特に夜間走行や渋滞時など、「集中力が切れやすい場面での補助」として非常にありがたい存在です。

ただし、APはあくまで“補助機能”であり、完全な自動運転ではない点は念頭に置く必要があります。手放し運転は違反ですし、万が一の際に対応できるよう、常に運転に集中できる体制を保つことが前提です。

それでも、テスラのAPは「運転を任せる」ではなく「運転を一緒に支えてくれる」存在として、日常のドライブに安心感を加えてくれます。こうした先進的な支援機能の存在が、モデルYを“運転しやすい”と感じさせる、現代的な理由のひとつなのです。

ストップ&ゴーが快適!街乗りにも適したEV特性

「モデルYは大きいから街乗りには不向きなのでは?」と心配される方も多いですが、実際にはその逆。ストップ&ゴーの多い街中こそ、モデルYの真価が発揮されるフィールドとも言えます。EVならではのスムーズな加減速、テスラ独自のレスポンスの良さ、そして静粛性の高さが、都市部での運転を非常に快適にしてくれます。

まず注目すべきは、アクセルを踏んだ瞬間からの“リニアな加速”。エンジン車のようにギアの切り替えや回転数の上昇を待つ必要がなく、思ったタイミングでスッと前に出る感覚は、信号の多い街中での運転においてストレスを大幅に減らしてくれます。発進のたびに「よいしょ」といった間がなく、スムーズに流れに乗れる感覚はEVならではの大きな利点です。

さらに、減速時のワンペダル操作が非常に便利。信号が赤になったときや渋滞で徐々に止まるような場面でも、アクセルを戻すだけで自然と減速していき、ブレーキ操作を最小限に抑えられます。これにより、右足の動作が少なくなり、長時間の運転でも疲れにくくなるのです。通勤や買い物といった日常使いでの“気楽さ”は、モデルYの隠れた強みのひとつです。

加えて、街中では駐車や交差点での停止・発進も頻繁に発生しますが、モデルYの回生ブレーキと電動ステアリングの組み合わせが非常に自然で、切り返しや細かい移動もスムーズ。坂道での発進もクリープ現象のような動きが再現されており、後退の不安がありません。

また、テスラ車は停止中でも「静かすぎて動いているのか分からない」と言われるほどの静粛性を持ち、アイドリング音がゼロ。信号待ちや渋滞中でもエンジン音がなく、精神的な快適さも段違いです。たとえば深夜の住宅街でも静かに走行できるため、家族や近所への配慮も叶えられます。

私がモデルYに乗って特に便利だと感じたのは、右左折時や狭い交差点での反応の良さ。とにかく加減速が思い通りで、コントロールに“予想外の動き”がないからこそ、初めての道や交通量の多いエリアでも安心して運転できます。

こうしたEV特有の快適さが、「街中でも意外と運転しやすい」と感じさせる要素です。モデルYはサイズ感に不安を覚える人にも、一度体感してみる価値のある車。ストップ&ゴーの多いシーンこそ、EVの滑らかさと扱いやすさが際立つ──その事実は、乗ってみて初めて実感できるはずです。

オーナーが語る“運転の楽しさ”と“安心感”の両立

「モデルYは運転しやすいのか?」という問いに対して、多くのオーナーが語るのは**“想像以上の扱いやすさ”と“運転そのものの楽しさ”の両立**です。実際に筆者のまわりでもモデルYオーナーは数名おり、彼らの共通した感想として「運転が楽になっただけでなく、むしろ楽しくなった」と口を揃えます。

まず、運転の楽しさという点では、EVならではの加速性能やレスポンスの良さが大きく影響しています。アクセルを踏んだ瞬間にスッと前に出る感覚は、エンジン車では味わえないスムーズさ。とくに都市部でのストップ&ゴーが多い場面では、モーターの俊敏さが快適さだけでなく**「操っている楽しさ」に直結している**ようです。

それに加え、車体の挙動がとにかく自然で、思った通りに動いてくれる感覚があります。EV特有の低重心によってコーナリングの安定感も高く、「このサイズでこんなに軽快なのか」と驚かれることもしばしば。SUVのサイズ感を持ちながら、まるでハッチバックのような取り回しやすさに魅力を感じる人も多いのです。

一方で「安心感」という意味では、先進的な安全装備やセンサー類の存在が心強い味方になります。360度のカメラや死角検知、衝突回避支援など、常にクルマが周囲を“見ていてくれる”感覚があり、「自分ひとりで運転している不安」が確実に減ります。自分の運転に自信がなくても、モデルYとなら怖くないという感想をよく耳にします。

また、スマホアプリでの遠隔操作や自動アップデート機能によって、所有している間に車両が少しずつ進化していくのも、安心感とワクワク感を両立させるポイントです。ハードウェアだけでなくソフトウェアによって“使いやすくなっていくクルマ”というのは、まさに未来の乗り物らしい発想です。

あるオーナーは「家族を乗せて出かける時も、運転への不安がなくなった」と話していました。ペダルの踏み間違いリスクが減ったことや、センサーでのアシストがあることで、大切な人を乗せる時こそモデルYにしてよかったと思えると実感しているとのこと。

つまりモデルYは、“運転好き”にも“運転に不安がある人”にもフィットする数少ない車です。加速やハンドリングの気持ちよさがありながら、同時に安全・安心も備えている──この二面性のバランスこそが、モデルYが「運転しやすい」と言われ続ける最大の理由なのかもしれません。

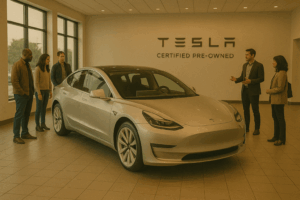

まとめ:モデルY 運転しやすいと感じる人の共通点と購入前のチェックポイント

テスラ モデルYは「大きそう」「EVだから扱いにくそう」という先入観を持たれがちですが、実際には多くのオーナーが“運転しやすい”と感じている車です。その理由は、視界の良さや直感的な操作性、滑らかな加減速、そして高性能な運転支援機能など、あらゆる角度から運転のしやすさが設計されているからにほかなりません。

特に、アクセルを踏んだときの反応の自然さや、ワンペダルによる減速の快適さ、EVならではの静かさと滑らかさは、一度体感すれば「これからはもうエンジン車に戻れない」と思わせるほどの快適性があります。自動運転支援(AP)を活用すれば、高速道路や渋滞でも心に余裕が生まれ、運転そのものがストレスから解放されていく感覚を持てるはずです。

一方で、全幅1920mmというサイズや、マンション駐車場の制限、視界のクセといった注意点もゼロではありません。「モデルY=完璧」ではなく、「自分のライフスタイルに合うか」を事前にしっかり確認することが、後悔しない選び方の第一歩となるでしょう。

運転が好きな人も、運転に自信がない人も──モデルYは、そうした幅広いユーザーに“安心と楽しさのバランス”を提供してくれる1台です。テスラの先進性とEVの魅力を、日常的な使いやすさとして実感できるクルマ。それが、「モデルYは運転しやすい」と言われ続ける理由なのかもしれません。